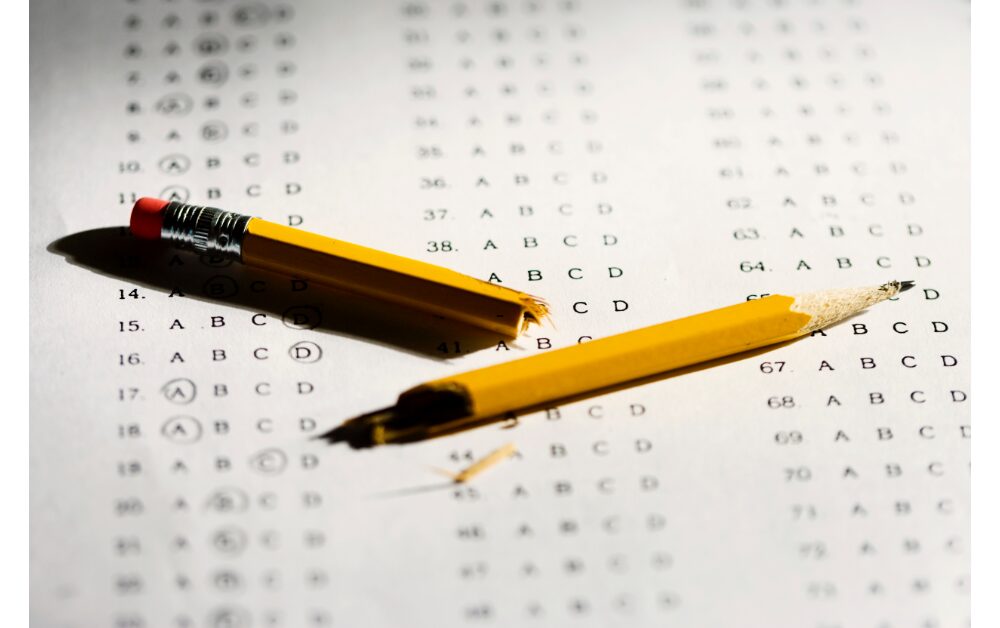

「いい点を取ること」がゴールになってしまった教育

「テストで何点取った?」「平均点は超えたの?」

親や教師が子どもに投げかけるこの問いかけは、日本の教育文化の象徴とも言えるでしょう。

そして、子どもたちは「点数=自分の価値」と無意識に刷り込まれていきます。

暗記した知識を短時間で再現できるかどうかが評価される現在の教育は、一定の知性や努力を測るうえで有効ではありますが、それが唯一の評価軸となってしまうことで、多くの才能や可能性が見逃されているのです。

目次

テスト偏重がもたらす弊害

「勉強ができる子=優れている」という誤解

主要5教科(国・数・英・理・社)において高得点を取る子どもは、「優秀」とされ、進学や将来にも有利とされます。それ自体は問題ではありませんが、問題は「それ以外が軽視されすぎている」ことにあります。

例えば、以下のような傾向です

- 音楽や美術、体育の授業が“おまけ”扱いされる

- 授業時間数や受験への影響が小さいため、重要視されない

- 創造的な活動よりも、「勉強時間の確保」が優先される

こうした環境では、感受性が豊かで、独自の感性や創造力に優れた子どもたちが「自分はダメなんだ」と感じてしまうのも無理はありません。

「点数化できない能力」は存在を無視される

人の能力は多面的です。歌が上手い子、色彩感覚がある子、人の気持ちに敏感な子、空想を絵にする子──そうした子どもたちの魅力や力は、テストの点数では測れません。

しかし、日本の教育では数値化できるもので評価しようとするあまり、数値化できない「感性」「センス」「共感力」「空間認識能力」などが軽視されてきました。

結果として、「評価されない=意味がない」と感じてしまう子どもが多くなるのです。

教育の現場で見られる実例

◆ 芸術科目の軽視

小中学校では音楽や美術の授業が時間割に入ってはいるものの、その位置づけは明らかに低いです。通知表の評価基準もあいまいで、子ども自身も「これは成績に関係ない」と感じがちです。

さらに高校になると、進学校では音楽や美術の授業自体が削減され、「選択制」や「自習時間」として扱われることもあります。

◆ 「内申点」のバランスの悪さ

中学では高校受験のために「内申点」が重要視されますが、その評価軸の大半は主要教科に集中しています。芸術教科は補足的な存在であり、実質的な影響は非常に小さいです。

そのため、芸術や体育に長けている生徒が、「勉強ができないから評価されない」と感じやすくなっています。

子どもの自己肯定感を下げる教育

◆ 「できる/できない」の二極化

点数で評価される教育では、子どもたちは「できる子」と「できない子」に分類されます。80点を取った子は「褒められる」、40点の子は「頑張れ」と言われる──その繰り返しが、次第に子どもたちの心に「自分は劣っている」という思いを植えつけていきます。

とくに、反復練習が苦手だったり、じっくり考えるタイプの子どもは、スピードと正確さを求められるテストの場で能力を発揮しづらく、「自分はダメ」と思い込んでしまう傾向があります。

◆ 「比べられる世界」で育つことの苦しさ

テスト偏重の教育では、常に誰かと比較され続けます。順位、平均点、偏差値──子どもたちはいつの間にか、「他人より上か下か」で自分を見てしまうようになります。

これは非常に危険な価値観であり、「ありのままの自分を認める」感覚を奪ってしまいます。

本来の「学び」とは何か?

◆ 学びは競争ではなく、自分との対話

学ぶこととは本来、「自分を知り、世界を知ること」であり、誰かと点数を競うことではありません。テストという評価制度は一つの方法ではありますが、それだけが教育ではないのです。

むしろ、テストが終わっても残る「好奇心」や「問い続ける姿勢」、そして「失敗してもまた挑む心」のほうが、長い人生においては遥かに重要です。

◆ 多様な才能を認める場を

もし教育が、「数字で評価できるものしか認めない」ままでは、子どもたちは自分の中にある芽を見逃したまま育ってしまうでしょう。音楽の才能、絵の感性、人を思いやる力、動物と通じ合う感覚──それらすべてが「本物の力」であり、本来は社会にとっても大切な宝です。

教育は、「すべての子が輝ける場」でなければならないはずです。

5. 新しい教育の可能性──未来に向けて

◆ 評価の多様化を

今、世界中で「ルーブリック評価」や「ポートフォリオ評価」など、学習のプロセスや多面的な成長を評価する方法が広まりつつあります。日本でも一部の私立校や探究型の教育現場では導入が進んでいます。

一人ひとりの努力や工夫、個性やチャレンジを、丁寧に見ていく仕組みが必要です。

◆ 芸術・創造の力を見直す

アートは「正解のない問い」に向き合う訓練でもあります。感性を使い、自分の内面を表現する力は、AI時代にもますます重要になってきます。教育の中で「創造すること」をもっと尊重し、育てていくべきです。

◆ 「競争」から「共創」へ

教育の本質は競争ではなく、共に学び合い、成長していくことにあります。教室の中で子どもたちが「一人ひとり違っていい」と感じられること、そして「みんな違うから面白い」と思える場をつくること──それが、未来の教育には欠かせません。

まとめ:点数では測れない「あなたの価値」

テストの点数が悪かった。平均点に届かなかった。

そんな理由で「自分には価値がない」と思ってしまう子どもたちが、今日もどこかで静かに心を閉ざしています。

でも、私たちは忘れてはいけません。

人の価値は、点数では測れません。

誰かの評価によって、本当の才能が消えてしまうのは、あまりにも悲しいことです。

だからこそ、教育に関わるすべての人に問いかけたいのです。

あなたが子どもを評価するとき、

その子の「可能性」をちゃんと見ていますか?

「点数」の裏側にある努力や、涙や、輝きを見ていますか?

未来は、「評価の仕方」が変わることで変わっていきます。

そして、それを選ぶのは、私たち大人なのです。

コメントフォーム